2025年3月。朝起きたらなんだか左足に違和感が…。そのうち股関節がだんだんと痛くなってきて、股関節を寝違えた?ような感じに。

体を休めれば良くなるかもと一晩様子を見ましたが、翌日は更に悪い状態になり、特に鼠径部と臀部に強い痛みが走り歩けない状態になってしまいました。

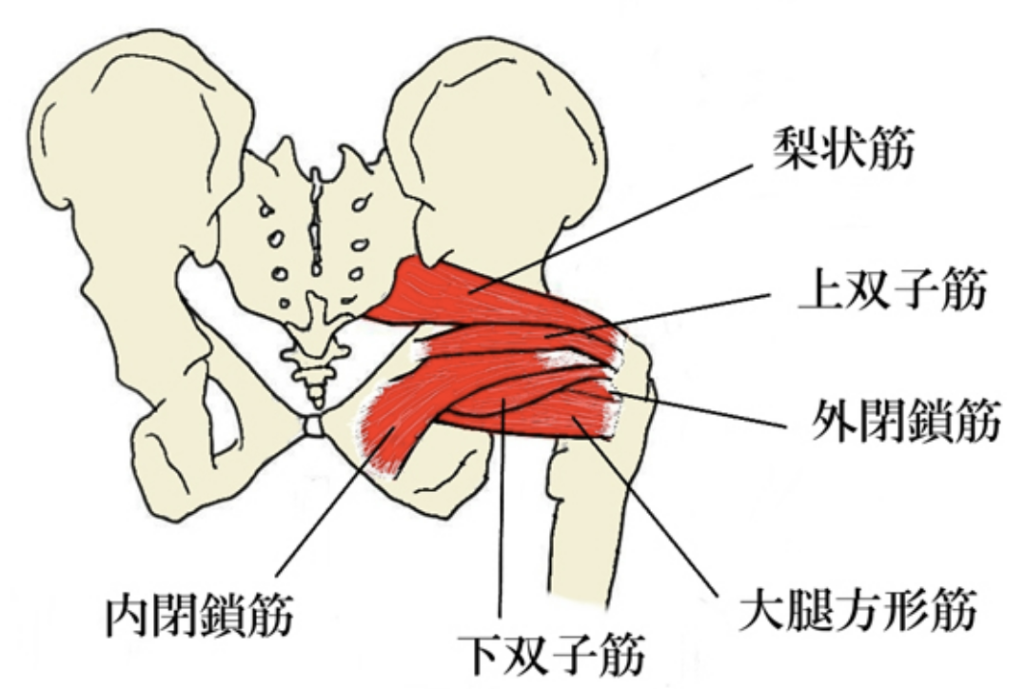

外旋筋 肉離れと内出血

整形外科での診断の結果、原因は外旋筋の肉離れと内出血でした。

いつ肉離れをやってしまったのか…、どうも思い当たる節が無く、登山や普段の運動の中で 「あ!痛っ!」…的なことがあった記憶もなく、原因が良くわかりません。

再発防止に今後どのようなことに気を付ければよいのか…よくわからずモヤモヤのなかでの治療となりました。

経緯

- 5週間前:高ボッチと上高地へ雪山ハイキング。高ボッチはそれほど疲れた記憶はないけど、上高地は今季初のスノーシューで股関節の疲労は大きかったようだ。

- 3週間前:猪臥山と位山に2日連続の雪山ハイキング。猪臥山は深雪の膝上ラッセルで結構大変だった。

位山はスノーシューでの登高。2日間たっぷり楽しんだのでお疲れだったか。 - 1週間前:八方尾根の雪山ハイキング。深雪のなか壺足での登高だったので、足腰への負担は大きかった。

………そして発症!

- 0日目:起床していつものように食事を摂っていたら、なんだか足が痛い。表現はおかしいが股関節を寝違えたような感覚。少し様子を見ていれば治るかなぁ…と思うが、時間の経過とともにだんだんと痛みが増してくる。

とりあえず一晩様子を見てみることにする。 - 1日目:朝、下半身の痛みでベッドから起き上がることができない。左側の鼠径部や臀部が痛く、歩行が困難。これは明らかに何かがおかしいぞ?…と思い始める。

週末に計画していた八ヶ岳登山はとても無理な状態なので、仲間に連絡して中止を伝える。申し訳ない気持ちでいっぱいだが、なんとも仕方がない。

スポーツ整形外科でXRayでの診断をしてもらった結果、骨折は見当たらないようだが、腰骨左側に石灰化部があるのと腰椎の一番下の椎間板が狭くなっているので神経圧迫の可能性を指摘される。

MRIでの精密検査を行うことにする。 - 2日目:ストックを突きながら歩くのが精いっぱい。

MRI検査の結果、外旋筋(梨状筋)の肉離れが原因で内出血しているとの診断に至る。

痛み止めの飲み薬と、塗り薬&貼り薬の消炎鎮痛剤を処方され、痛みが引くのが一週間後で、その後ストレッチ開始して、完治まで一か月とのこと。 - 3日目:鼠径部と臀部の痛みはだんだんと収まってきた。まだストックが無いと歩けない。

- 4日目:あちらこちらの痛みが収束するにつれ、本当の痛みの発生部分が判ってきた。

やはり診断された梨状筋に沿って痛みがあるが、特に臀部の奥の方に痛みがある。

なにやらこの臀部の奥の方の痛みに記憶がある。いつだったか忘れたが、登山後にお尻の奥の方が痛くなり、筋肉痛だなぁ…なんて思っていた記憶がある。

どうやらあれは肉離れが始まっていたことでいたくなっていたのではないかと思い始める。 - 5日目:痛みはかなり引いてきた。ストックの力を借りなくても真っすぐならば歩けるようになった。

- 6日目:股関節回りの痛みはほぼなくなり、歩くことの不自由もなくなったが、未だ左足を開くと痛い。

- 7日目:スポーツ整形外科通院日。順調に回復との診断。そろそろストレッチを始めても良いとのこと。

この日から、痛み止めの内服薬は止めて、消炎鎮痛のテープを貼るだけに変更。 - 8日目:朝のラジオ体操と股割り、風呂後のストレッチを開始。左足を開く方向も痛くなくなったが、開く方向の可動域が狭い。

- 9日目:変化なし

- 10日目:関節の可動域を広げるようにストレッチを継続。痛みや違和感は全くなく、普段通りの生活ができるようになった。

- 11日目:普通の生活に戻り、ウォーキングも開始した。

振り返ってみれば…

モヤモヤしていた原因ですが、肉離れの発症原因を調べてみると、もちろん瞬間的な負荷や負担で発生することが多いようですが、一方で疲労の蓄積によっても発症するとのこと。

そういえばと振り返ってみれば、発症1か月前くらいまでに集中的に雪山に行っていたので、そこで蓄積された疲労がきっかけとなり、臀部の奥の方(外旋筋の骨盤奥の接続あたりかな?)に炎症なのか小さな肉離れが発症し、それに普段ストライドを大きくするように意識しているジョギングやウォーキングでさらに負担がかかっての内出血…というようなメカニズムだったようです。

反省すべきは、「お尻の奥の方の痛み」があった時点で無理をせず体を休めるべきであったという点でしょう。

中高齢になると小さな原因が大きな怪我になってしまうこともありそうですね。

自分の体とはよく対話して無理をしすぎないように注意ですね。